この章を東日本大震災に被災された"渡り鳥ヒーローさん"に捧げます。

■渡り鳥一家がひさびさに帰ってきた!

昭和34年から36年にかけて日本全国の多くの映画館では、ギター抱えたヒーローが沢山の若者の心をつかんでいた。主人公と同じ革ジャンをはおり、ダイアナのギターを持った若者たちが町にあふれた。巷には「ダンチョネ節」や「ズンドコ節」などのアキラ節が商店街の電柱に取り付けられたスピーカーから流れていた。若者たちはアキラ節を口にし肩で風を切る。すっかり渡り鳥・流れ者気分にひたっていた。

昭和34年から36年にかけて日本全国の多くの映画館では、ギター抱えたヒーローが沢山の若者の心をつかんでいた。主人公と同じ革ジャンをはおり、ダイアナのギターを持った若者たちが町にあふれた。巷には「ダンチョネ節」や「ズンドコ節」などのアキラ節が商店街の電柱に取り付けられたスピーカーから流れていた。若者たちはアキラ節を口にし肩で風を切る。すっかり渡り鳥・流れ者気分にひたっていた。

それは戦後の閉塞感から、やっと解き放たれた自由へのあこがれにつながっていた。街から街へと自由に流れ歩く渡り鳥、土地の人々に慕われ憧れられ、やがて慕情を振り切ってまた他国へと旅立つ。エンディングの主題歌とともにそこには爽やかな風が吹き、またいつか巡り会える期待感にあふれていた。

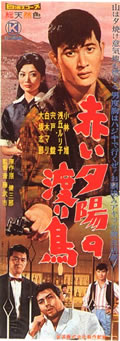

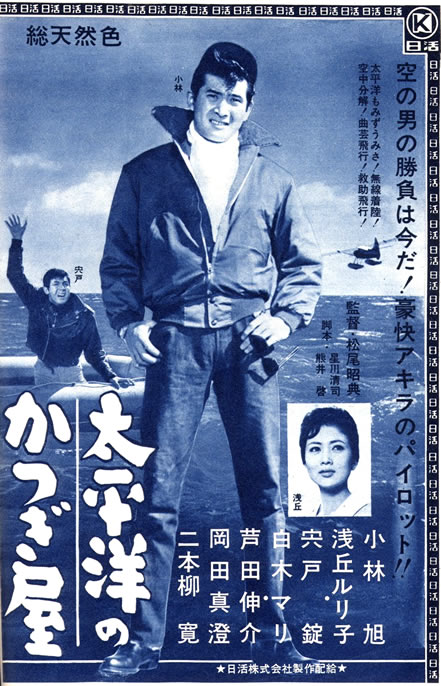

「渡り鳥シリーズ」「流れ者シリーズ」で重要な役割を果たしていたのが主人公の小林旭さんはもとより、ライバル役の殺し屋・宍戸錠さん、そしてヒロイン役の浅丘ルリ子さんの3人。まさに渡り鳥一家といえるだろう。その3人が久しぶりに顔をそろえることになります。

そう、3人がテレビで久しぶりに顔を揃えるそうですよ。

<放送日>

NHK BSプレミアム「武田鉄矢のショータイム」

5/21 (土) 20:30~21:57 放送

5/26 (木) 16:00~17:27 放送(再放送)

小林旭さん自身がこれまでのことを語った著書「さすらい」(左写真)に以下のような文章があります。

いま仮に『帰ってきた渡り鳥』なんてのを作っても駄目だろうね。あの時代ののどかさ、おおらかさは今の日本のどこを探してもないもの。ロケ地にしてもビルばかりだし、どこにカメラを向けても電線が映ってしまう。(中略)

「あっ、自分の故郷が映っている」

それが人気の大きな要素でもあったんだ。疎開先に住んでいた者には懐かしい光景であり、集団就職で都会に出てきた連中には故郷の母を思い出させる風景でもあったわけだからね。それに武田鉄矢じゃないけど、"ギターを持って行けば小林旭に会える"という都会志向を培ったりもした。

そういう空気は、右を向いても左を向いても今の日本にはないでしょう。座ったままで世界中の欲しいものが手に入れられる便利な世の中になってしまったからね。

「さすらい」小林旭 (新潮社)より抜粋

今回の放送では「アキラ節」も話題のひとつになりそうだ。55周年コンサートではアキラ節メドレーが歌われたが、このアキラ節誕生の第一人者ともいうべき故馬淵玄三プロデューサーの話が当時の雑誌「明星」に掲載されています。一部を紹介しましょう。

■アキラ節の誕生

彼はスクリーンの上でも新しいものを自分なりに工夫し、それを演技面にとり入れているように、歌手としての努力を忘れたことがありません。

しかし、こうした彼にも突き当たった壁をどうしても突き破ることのできない時があります。デビューしてから約一年目、順調な歩みをみせた彼にも一つの転換期がやってきました。

暗中模索という言葉がありますが、当時私たちの気持ちは、アキラ君をどの方向へ向けるべきか随分悩んでいたのです。

甘さ、明るさ、哀愁、それともマイトガイのストレート・パンチで、これからも歌い続けるか、とに角彼の個性にどう味つけしていいものか、すっかり迷っていました。(中略)

ちょうど、そのころ映画ではアキラ君のシリーズ物を企画中でした。作品の内容は、日本各地を背景にしたアクション・シリーズということで、私はそれならこの映画と並行して、全国の民謡めぐりをやったら、素晴らしいヒットをカッとばしてくれるにちがいなと思いました。

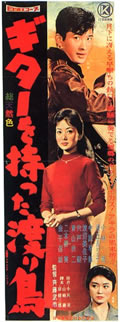

渡りに船とはこのことで、その年(三十四年)の秋にアキラ君の"渡り鳥シリーズ"の第1作「ギターを持った渡り鳥」が公開されたのでした。この映画では同名の主題歌を歌っていますがこれと同時に吹き込んだ「ダンチョネ節」「ズンドコ節」は、若い世代の人たちの中で大いに愛唱されました。こうしてアキラ節が新しくスタートした訳です。

<昭和35年発表曲> ※同雑誌ページ掲載のまま。驚異的な楽曲数!

- おけさ数え歌(3月)

- やくざの歌(3月)

- ダンチョネ節(3月)

- 炭坑もぐら(3月)

- ズンドコ節(6月)

- 鹿児島おはら節(6月)

- ツーレロ節(7月)

- 会津磐梯山(7月)

- ノーチヨサン節(9月)

- 東京カッポレ(9月)

- さすらい(10月)

- チョンコ節(10月)

- ホイホイ節(10月)

- 炭坑節(11月)

- おてもやん(11月)

- ソーラン節(11月)

- デカンショ節(12月)

- カラクリ(12月)

- 北海盆唄(12月)

- ブンガワンソロ(12月)

明星・新年増刊「世界をかける裕ちゃんアキラ」(s36.1.15発行)より

■渡り鳥・流れ者シリーズは、"無国籍映画"と呼ばれても大ヒット!

「渡り鳥・流れ者」映画がかかると、当時の映画館は若者たちであふれ立ち見どころかドアも閉まらない状態の映画館もあったとか。中には2階席がメリメリの音と共に落ちたとかという逸話も伝わる。そうした人気ぶりを受けて、日活以外の映画会社も無国籍映画を多く作ったが、どれも不発に終わった。中でも故深作欣二監督のデビュー作『風来坊探偵 赤い谷の惨劇』(ニュー東映・1961)は、プロットの設定がほぼ同じものであり(主人公の風来坊とライバルの殺し屋という設定)、後にヒット作品となった同監督の「仁義なき戦い」シリーズに小林旭さんが出演するというのは興味深いめぐりあわせといえる。

「渡り鳥・流れ者」映画がかかると、当時の映画館は若者たちであふれ立ち見どころかドアも閉まらない状態の映画館もあったとか。中には2階席がメリメリの音と共に落ちたとかという逸話も伝わる。そうした人気ぶりを受けて、日活以外の映画会社も無国籍映画を多く作ったが、どれも不発に終わった。中でも故深作欣二監督のデビュー作『風来坊探偵 赤い谷の惨劇』(ニュー東映・1961)は、プロットの設定がほぼ同じものであり(主人公の風来坊とライバルの殺し屋という設定)、後にヒット作品となった同監督の「仁義なき戦い」シリーズに小林旭さんが出演するというのは興味深いめぐりあわせといえる。

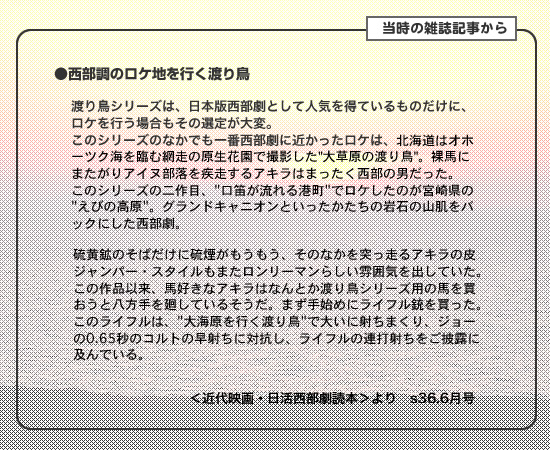

(※画像はクリックで拡大します)

<参考ページ>

・無国籍映画花ざかり

http://www.8107.net/akira/mukokuseki.html

・日活西部劇

http://www.8107.net/akira/30_index.html

アキラ・ジョー・ルリ子 3人共演の最終作品

1961.01.27公開