■「渡り鳥」のシナリオ作家が書いた小説「夢のぬかるみ」

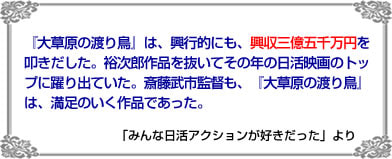

「渡り鳥シリーズ」のシナリオを制作した山崎巌氏がシリーズ終了後の約28年の後に書いた小説の中に渡り鳥映画のエピソードが登場する。そこには『ギターを持った渡り鳥』誕生の話から大ヒットした『大草原の渡り鳥』の劇場の状況などが書かれている。その一部を以下に抜粋。

★封切り日初日第一回開演前、浅草日活の切符売場には数十人の客が並んでいた。いずれも十代後半から二十代前半の若者である。

映画は、渡り鳥シリーズ第五作『大草原の渡り鳥』。

ぼくは道路を距てた大名行列(※註1)の末席で、その光景を見守っていた。(中略)

それにしても、若者たちの恰好はみものだった。

先頭の奴は、ポマードをこってり塗ったリージェント、肩にひらひらのついた茶色の革ジャンといった完全にアキラスタイル。ただし、バックスキンを買う余裕がなかったのか、ビニール製だ。

次の奴は、どうみても寝おきのパジャマで駆けつけたとしか思えない。はいている靴だけが嫌に目立つ。よくみるとそれは長靴を半分に切り、茶のエナメルを塗ったものだった。たぶん、集団就職で田舎から出て来たのだろう。まだアキラのウエスタンスタイルを揃えるほどの金はない。せめて足許だけでもアキラの真似をしたかったらしい。

真ン中の奴は、スーツとシャツを黒で決めている。それに白いネクタイ……殺し屋ジョウのスタイルだった。が、レイバンのミラーグラスまでは手が廻らなかったのか、まん丸い黒眼鏡をかけている。マッサージ師が愛用している例の眼鏡だ。

ぼくは、笑えなかった。ちぐはぐな恰好だったが、誰もが役の人物にひたりきっている。ぼくは、彼らの手を一人一人握りしめて、礼をいいたい気持だった。

渡り鳥シリーズは、相変わらず、無国籍映画、荒唐無稽の和製西部劇と批評家たちの酷評を浴びていた。だが、それが逆に若者たちの間で定着し、圧倒的な支持を得るようになっていた。

※注1:日活常務、撮影所長、各部課長、担当プロデューサーらが封切り初日に直営館を巡回することを大名行列と呼んでいた。

新潮社・1993年2月発行

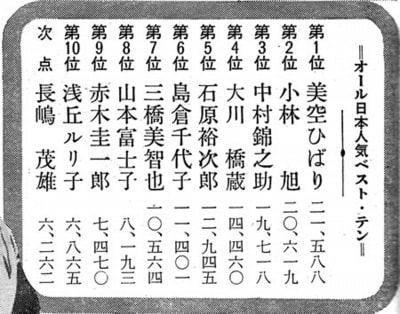

左のベストテン投票結果の拡大

昭和36年(1961年)1月発行のお正月号の雑誌「平凡」誌上での「オール日本人気スター」のベストテン投票の結果が掲載されている。つまり、『大草原の渡り鳥』の公開後のお正月。この時期には、初の海外ロケとなる『波濤を越える渡り鳥』が、お正月映画として公開されている。

一位は、不動の地位を誇る女王・美空ひばりであるが、第2位に我らが「小林 旭」の名前がある。この翌年に二人は結婚することになる。また、当時は東映時代劇の人気も衰えつつある時代であったとはいえ、3位、4位に東映時代劇スターが存在。5位に石原裕次郎がつけて、9位に赤木圭一郎、10位に浅丘ルリ子となる。ちなみに、この後、約1月余り後に赤木圭一郎は、この世を去る。

第2位であること、他の方との投票数の違いをみて人気の凄さを実感していただきたい。

※以下は、再び「みんな日活アクションが好きだった」(大下英治)より

■アキラ映画は、日活映画の興行的優等生

斎藤武市監督と小林旭のコンビは、たとえ映画評論家に「無国籍映画」と揶揄されようと、観客の眼を真摯で、ヒット作を連発しつづけた。

しかも旭のシリーズは、低予算映画のお手本のような映画であった。裕次郎映画が五千万円かかるとすれば、旭の映画は、三千万円以内ですんだ。しかも、タイアップ料が、その三分の一を占める。興行成績は、裕次郎映画となんら変わらない。日活は、旭で映画を撮れば儲かって仕方がなかったのだ。

江守常務がいみじくも言い放った。

「これぞ日活映画のお手本。低予算で、当たる映画。これを手本にしなさい」

日活上層部の腹は、裕次郎を表看板にし、一番効率がいい旭映画で、金を稼ぐ。裕次郎の映画が万が一落ち目になっても、旭で土台を支えるつもりであった。

旭は、日活にとっては、生産効率のいい商品、野球でいえば、いつでもクリーンヒットが打てる中距離ヒッターであった。旭のシリーズ物は、日活の勝ちパターンなのだ。

渡り鳥以外にも、野口博志監督の『銀座旋風児』を第一作とする「旋風児シリーズ」、斎藤武市監督の『東京の暴れん坊』を第一作とする「暴れん坊シリーズ」、山崎徳次郎監督の『海から来た流れ者』を第一作とする「流れ者シリーズ」と、旭はシリーズ男として、たてつづけに主演に駆り出されていった。

だが、渡り鳥シリーズ第四作『赤い夕陽の渡り鳥』のころから、タフでなる斎藤監督にも、旭にも、さすがに疲れが見えはじめた。肉体的にも、精神的にも、情熱を失いかけてきた。

『赤い夕陽の渡り鳥』は、福島県の会津磐梯山が舞台である。が、会津磐梯山は、渡り鳥シリーズの背景としては、舞台が狭すぎた。人家がちらほら見えている。人里が近すぎるため、フィクショナルな映画空間を現出させにくいのだ。

(中略)

脚本家の山崎巌が、入れ込みすぎて、西部劇調にしすぎた(*渡り鳥シリーズについて)。そのため、その軌道修正で、かえって劇的効果が生まれた。しかし、西部劇タッチを残していたため、シリーズ化された後は、どうしても西部劇タッチから抜けられなくなってしまうのだ。斎藤は、シリーズを続けるのが苦痛になってきた。

しかし、シリーズは当たりつづけた。この事実に、斎藤は沈黙せざるを得なかった。

その理由は、もうひとつあった。旭もルリ子も、錠も、みなあらかじめ斎藤の手のうちを読むようになった。次になにを要求されているかが読める。したがって、新しい発見がない。

しかし、シリーズは当たりつづけた。この事実に、斎藤は沈黙せざるを得なかった。

(※管理人・註)山崎巌「夢のぬかるみ」で書かれている内容と若干違うのは、シナリオ作家としての当事者とのとらえ方・考え方の違いがあったのかも知れない。